生活保護受給者の方の遺品整理|火葬・遺品整理・役所の対応を解説【事例付き】

親が生活保護を受けたまま亡くなったとき、火葬や遺品整理、アパートの解約など「誰が何をするのか分からない」と戸惑うご家族は少なくありません。実は、相続人がいない場合や関与を断った場合でも、火葬は役所が行ってくれますが、部屋の片付けや解約は原則としてご家族または保証人の対応となります。このページでは、生活保護の方が亡くなった際の一般的な流れや制度のポイントを、実際の事例を交えてわかりやすく解説します。

目次

- 親が生活保護を受けたまま亡くなったとき、最初に起きること(火葬と保護打ち切り)

- 相続人がいない・身内がかかわらないとどうなる?

- 一般的にお身内が対応される場合の流れ

- 実際に当社で対応した「生活保護受給者の遺品整理」事

- 運営(一社)家財整理センター

このページを読んでいただきたい方

- 生活保護を受けているご本人の方へ

万が一のとき、自分の死後はどうなるのか。火葬、遺骨、部屋の片付けは誰がしてくれるのか。不安を感じている方。 - ご家族・ご遺族の方へ

親が生活保護を受けていたが、自分たちが経済的に対応できるか不安な方。相続放棄を検討している方。 - 単独で保証人になっている方へ

親族がいない中、保証人としてどこまで責任を負うべきか迷っている方。片付けや原状回復の範囲にお悩みの方。 - 大家さん・管理会社の方へ

入居者が亡くなり、相続人や保証人も対応しない中、誰に連絡すればよいのか困っている方。

親が生活保護を受けたまま亡くなったとき、最初に起きること(火葬と保護打ち切り)

親御さんが生活保護を受給中に亡くなられた場合、火葬や葬儀については基本的にご遺族が行うことになります。

ただし、

- 「ご遺族がいない」

- 「連絡が取れない」

- 「関係が疎遠で、対応していただけない」

といった事情がある場合、役所(福祉課など)の担当者が火葬までを手配してくれることがあります。

この場合、最低限の火葬のみ(直葬に近い形式)となり、宗教儀式や通夜などは基本的に含まれません。

火葬が終わると、生活保護はその時点で自動的に打ち切りとなります。

この後、役所は次のような事務処理に入ります。

生活保護の停止と未払費用の処理(役所が行う)

役所は、

- ご逝去の時点で支給された保護費のうち、使われなかった分

- 家賃・医療費・介護費の未払い分

などを清算します。

遺産(預貯金など)がわずかに残っていれば、役所が回収して、未払い費用にあてることがあります。

ただし、相続人が正式に存在する場合、

その人に対して「葬祭扶助の申請」や「相続放棄を前提とした相談」が行われることもあります。

相続人がいない・身内がかかわらないとどうなる?

生活保護を受けていた方が亡くなり、ご遺族や親族が一切かかわらない場合、実際の対応はどうなるのでしょうか。

相続放棄をされたり、身内が「関与しない」という意思を表明した場合の一般的な流れを、火葬からお部屋の片付けまで順を追ってご説明します。

火葬と遺骨の扱いは、役所が対応してくれる

身内がご遺体の引き取りを拒否した場合でも、警察や病院からの連絡で火葬が必要なことは変わりません。

このようなケースでは、役所(福祉事務所や生活福祉課など)が火葬を手配します。

これは「葬祭扶助」という生活保護制度の一部であり、簡素な火葬が公費で行われます。

火葬が終わった後、ご遺骨は役所が最長5年間保管します。

それまでに引き取りがなければ、無縁仏として公共の合葬墓などに納骨されるのが通例です。

アパートの片付け・解約は誰が行うのか?

火葬までの流れは役所が対応できますが、亡くなった方のお部屋の片付けや、賃貸住宅の解約・原状回復については、役所は関与できません。

賃貸契約に保証人がいる場合は、

大家さんとの契約関係に基づき、**アパートの明け渡し義務(解約・鍵の返却など)**を果たす必要があります。

ただし、ここで重要なのは、保証人に「遺品を勝手に処分する権利」はないという点です。

遺品の扱いは本来、家庭裁判所の手続きが必要

相続人不在・放棄の場合、本来であれば──

- 相続財産管理人の選任

- 家庭裁判所での手続き

が必要です。しかし現実には、手続きに多くの時間と費用がかかるため、実務上は柔軟な対応が取られることも少なくありません。

たとえば、お部屋に残された家財が明らかに**無価値(リユース不可、破損、不衛生)**であれば、

大家さん・保証人・専門業者の間で合意を得たうえで、**遺品整理業者による片付け(処分)**が行われる場合があります。

廃棄する際は、記録・証明が非常に大切

後日、法的なトラブルにならないように、

- 作業前後の写真撮影

- 家財の内容リスト(簡易でOK)

- 遺品整理業者による見積書・作業報告書

などの証拠をしっかり保管しておくことが大切です。

なぜ裁判所の許可なく家財を廃棄できるのか?

本来、亡くなった方の家財は「相続財産」として、勝手に処分できません。

しかし現場では、以下の条件を満たすことで実務上、裁判所の許可なしに廃棄することが可能とされています。

廃棄が認められる条件

- 家財に資産価値がない(汚損・破損・使用済み生活品など)

- 相続人がいない、または関与しない意思を表明している

- 目的が部屋の明け渡し・原状回復のためである

- 処分内容を記録として残している(写真・見積書・作業報告書など)

公共料金や原状回復費の負担は?

これらの費用(電気・ガス・水道・原状回復工事など)については、役所からの扶助はありません。

ただし、亡くなった方の生活保護費のうち、未使用分や支給済みの残額があれば、役所がその範囲で費用を充当してくれることがあります。

相続放棄しないと、費用を請求されることも

相続人が「かかわらない」と口頭で言うだけでは不十分で、正式に相続放棄の手続きをしない限り、法的な責任が残る可能性があります。

片付けや賃貸契約の費用などを、のちに請求されるリスクを避けたい場合は、家庭裁判所への「相続放棄の申述」が必要です。

一般的にお身内が対応される場合の流れ

生活保護を受給されていたご家族が亡くなられた際、多くのケースではお身内の方が対応にあたることになります。

この場合、まずは役所(福祉課・生活福祉担当)と連絡を取り合いながら、各手続きを進めていく形になります。

火葬・葬儀は「葬祭扶助」を使って行うのが一般的です

生活保護を受けていた方の火葬や葬儀には、生活保護法に基づく「葬祭扶助」制度が利用されることが多くあります。

これは、経済的に困っているご遺族の負担を軽減するため、

- 火葬費用

- 最低限の葬儀費用(祭壇・布棺・搬送など)

- 自治体が一定額まで公費で支給してくれる制度です。

ご遺族が自由に葬儀を行うことも可能ですが、費用面から判断し、火葬のみ(直葬)+遺骨引取りというシンプルな形を選ぶご家族が多く見られます。

※具体的な支給金額・申請条件は自治体によって異なりますので、役所の窓口で確認が必要です。

遺品整理・解約手続きは、引越しと同じような流れに

故人が賃貸住宅で暮らしていた場合、お部屋の解約や原状回復の手続きも必要になります。

この際は、大家さん(または不動産管理会社)に連絡を取り、

- アパートの解約手続き

- 鍵の返却

- 公共料金の清算(電気・ガス・水道)

- 遺品整理・不要品の処分

などを一般の引越しと同様の流れで進めることになります。

作業量や部屋の状況によっては、遺品整理業者への依頼が必要となる場合も多くあります。

役所から費用の援助はある?

原則として、部屋の解約や片付け費用について、役所から直接の支援はありません。

ただし、故人の生活保護費の残額がある場合は、役所が清算し、一定の費用に充てることができます。

これは、例えば、

- 家賃の未払分

- 家財の一部搬出費用(条件あり)

などに使われることがありますが、家族の負担がゼロになるわけではありません。

残額によっては、ご家族が差額を負担するケースもあります。

遠方のご遺族の場合は業者紹介を受けることも

ご遺族が遠方にお住まいで、立ち会いが難しい場合には、役所の担当者が信頼できる遺品整理業者や清掃業者を紹介してくれることもあります。

当社にも、「役所の福祉課から紹介された」といったご依頼が多く、

- 立ち会いなし

- 鍵の郵送で完結

- 作業後の報告書・写真付き

など、柔軟な対応を希望される方も多くいらっしゃいます。

実際に当社で対応した「生活保護受給者の遺品整理」事

【事例1】役所のケースワーカーさんからの紹介で、遠方のご家族に代わって対応

- 物件情報:埼玉県内・団地(3DK/2階)

- ご本人:80代・独居・生活保護受給中

- ご遺族:関西在住の娘様(体調不良のため来訪困難)

役所のケースワーカーさんから「福祉葬は役所で対応するが、部屋の片付けが必要」と当社に連絡がありました。

ご遺族様とはお電話・郵送で連絡を取り、鍵を受け取って【立ち会いなし】で遺品整理を実施。

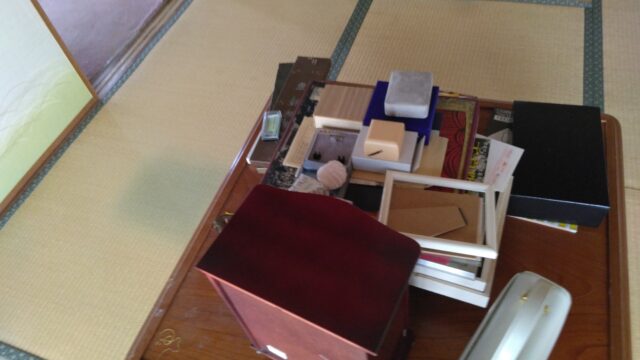

家財はすべて処分対象で、生活ゴミと簡素な家具類が中心。

台所・風呂・洗濯機まわりに傷みがあったため、簡易清掃も含めて1日作業。

作業後は報告書と写真を郵送でご報告し、「自分たちでは無理でした。本当に助かりました」とお言葉をいただきました。

役所からの補助は「葬祭扶助のみ」だったため、片付け費用はご遺族負担となりましたが、

当社では見積後の押し売りなし・立ち会い不要・丁寧な報告により、遠方の方にも安心してご依頼いただいています。

【事例2】大家さんが相続人不在のため、原状回復を目的に当社へ自費で依頼

- 物件情報:東京都内・木造アパート(1K/築40年)

- ご本人:70代・独居・生活保護受給中

- ご遺族:相続放棄の意思を表明(対応拒否)

死亡後、役所が火葬を対応し、遺骨は保管されている状況。

賃貸物件の大家さんは「保証人がすでに高齢で対応できない」「相続人が誰もかかわらない」とのことで、

部屋の片付けと原状回復のために、当社へ直接ご依頼されました(自費負担)。

室内は布団や家具などがそのままの状態で、床には水漏れ跡があり、全撤去・一部修繕を含む2日間の作業。

重要なポイントとして、

- 家財に資産価値がないこと

- 相続人不在のため法的処分が妥当と判断されたこと

から、事前に写真と廃棄記録を残し、後日のトラブルに備えた書類一式を提出。

「家を貸し出せない状態では困る」「このような対応をしてくれる業者がいて助かった」とのお声をいただきました。

どちらのケースも、役所・大家さん・ご遺族などの立場に応じた丁寧な対応が求められる現場です。

当社では、こうした複雑なケースにも、専任担当者制により一貫した対応を行っております。

編集部からのアドバイス

近年、「生活保護を受けていた方の遺品整理」に関するご相談が大変増えています。

ご家族・大家さん・保証人・支援者など、さまざまな立場の方が対応にあたる中、インターネット上ではコラムや体験談が多数見られるようになりました。

しかし、生活保護制度には法的・行政的なルールが関わるため、誤解を招く情報も多く見受けられます。

たとえば──

「生活保護の人は遺品整理してはいけない」

「勝手に片付けると違法になる」

といった表現は、一部の条件に限った話であり、すべてに当てはまるわけではありません。

本ページでは、実際の現場でよくあるケースに即した形で、整理の可否・対応の流れをわかりやすくまとめています。

制度上の線引きが難しい場面もありますが、必要なのは「記録を残し、正当な目的のもとで行うこと」です。

現場で悩む関係者の方々が、少しでも冷静に判断できるよう、引き続き実務に即した情報発信を心がけてまいります。

運営(一社)家財整理センター

業歴20年・年中無休:クレーム

遺品整理・荷物整理・ゴミ屋敷片付け・家の片付けとメンテナンス

本社:埼玉県入間市上藤沢881-1

インボイスT9030005020032

選べる3つの遺品整理サービス

当社では、お客さまのご事情やご希望に合わせて、3つの方法からお選びいただけます。

- カギ預かり遺品整理

鍵をお預けいただくだけで、仕分けから搬出・清掃まで当社がすべて対応。遠方の方や多忙な方でも安心してお任せいただけます。 - お客さま参加型遺品整理

現地でスタッフと一緒に仕分けを進める方法です。大切な思い出の品を確認しながら整理したい方におすすめです。 - お立会いなし遺品整理

お見積もりから作業完了まで、すべて立会い不要で完結できます。ご依頼から完了報告まで担当者が責任をもって対応します。

ご相談・お見積りは下記リンクバナーからどうぞ。

電話やメールだけでなく、SMSやLINEでのやり取りも可能です。

夜間専用ダイヤルを設けて緊急相談にも対応しておりますので安心してご利用ください。